平成21年5月21日に始まった裁判員制度は、国民の皆さんに裁判員として一定の重大な犯罪の刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、また有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

>> 詳しくは法務省のホームページ、最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員制度について

最終更新日:2017年5月15日

裁判員制度とは

裁判員制度導入の目的

裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民のみなさんの視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。

そして、国民のみなさんが自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることが期待されています。

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員裁判の対象となる事件

裁判員裁判の対象となる事件は

(1) 人を殺した場合(殺人)

(2) 強盗が、人に怪我をさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)

(3) 人に怪我をさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)

(4) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)

などの重大な犯罪に限られます。

ただし、このような事件であっても、被告人の言動等により、裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、裁判員の参加が非常に難しいような事件では、裁判官のみで裁判を行うことがあります。

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員の選任方法

裁判員は、18歳以上の選挙権を有する国民の中から選ばれます。

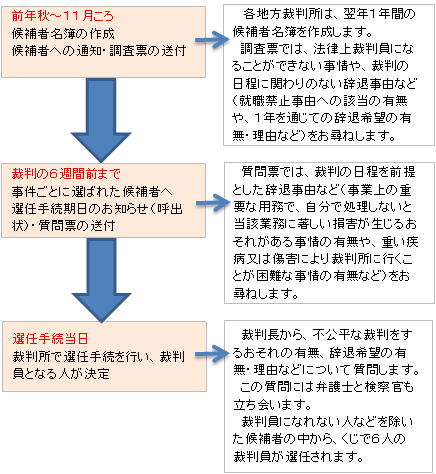

裁判員が選ばれるまでの手続きの流れは下の図のとおりです。

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください

裁判員になる資格について

衆議院議員の選挙権を有する人(18歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。ただし、次のような方は裁判員になることができません。

(1)欠格事由

・義務教育を終了していない人

(義務教育を終了した人と同等以上の学識のある人は除きます。)

・禁錮以上の刑に処せられた人

・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)

など

(2)就職禁止事由

・国会議員

・司法関係者、警察官

・自衛官

など

(3)事件に関連する不適格事由

・審理する事件の被告人又は被害者本人、その家族、同居人等

(4)その他の不適格事由

・裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員を辞退できる場合

原則として裁判員になることは辞退できませんが、国民の負担が過重なものとならないようにとの配慮から、次のような辞退事由が定められています。

(1)70歳以上の人

(2)地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)

(3)学生・生徒

(4)一定期間内に裁判員、検察審査員を務めたことや裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人等

(5)一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人

(やむを得ない理由とは、例えば)

・重い疾病や傷害により、裁判所に行くことが困難である人

・同居の親族の介護・養育をする必要がある人

・親族の結婚式への出席など社会生活上の重要な用務がある人など

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員の保護について

裁判員になると事件関係者などから危害を加えられるのではないかとの不安を感じられる方のために、以下のような裁判員の保護に関する環境整備がなされています。

(1)法律上は

・裁判員の名前や住所などの情報を公にしてはならない

・事件に関して裁判員に接触することは禁止

・裁判員に頼み事をしたり、裁判員やその家族を脅した者には、刑罰が科せられる

(2)裁判の運用上は

・裁判所にゲート式の金属探知器を配備して、凶器の持ち込みを防止

・裁判員が法廷と評議室の間を移動する際には、事件関係者と接触しないよう最大限の配慮をするなど

その他、裁判員のために様々な環境整備がなされています。

>> 詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。

裁判員経験者の声

最高裁判所のホームページにて、裁判員として実際に裁判員裁判に参加された方のご意見・ご感想を収録した映像をご覧いただけます。

裁判員に選ばれたときの気持ち、裁判員裁判に参加したご意見・ご感想のほか、動画をご覧になる皆さんへのメッセージなど、裁判員を経験された方々ならではの「声」を動画にてお知らせしています。

裁判員裁判の流れについての簡単な説明部分も含め、全体で約20分ですが、ご関心のある部分を選択いただいてご覧いただくこともできます。

「裁判員裁判を経験して」(最高裁判所のホームページへ)

⇒裁判員選任を装った悪質行為に十分お気をつけください!

>>

詳しくは法務省ホームページをご覧ください

お役立ちリンク集

| こんなときは? | こちらをごらんください |

| ・あなたの疑問にお答えします | ・最高裁HP裁判員制度Q&A |

| ・お子様にも裁判員制度をわかりやすく | ・最高裁HP裁判員制度for Kids |

| ・お子様にも検察庁の仕事をわかりやすく | ・法務省HP「きっずるーむ」 |

| ・裁判員制度広報用アニメの動画配信 | ・「YouTube」法務省動画配信チャンネル |

法テラスコールセンターのお知らせ

法テラス(日本司法支援センター)では、コールセンターを設け、裁判員制度に関するお問い合わせを広く受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

⇒法テラスコールセンター 0570-078374

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe

Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe

Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。